Manuel Moyano

Escritor y viajero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:39

Cuando, a finales del siglo XIX, Rusia e Inglaterra empezaron a disputarse los territorios de Asia Central, muchos aún aparecían en blanco en los mapas. Era la época de Julio Verne y de Rudyard Kipling, quien bautizó aquel conflicto como «el Gran Juego». Hoy día, toda esa zona se halla tan bien cartografiada como cualquier otra, pero en Occidente seguimos sin saber muy bien qué diantres hay allí, aparte de un puñado de antiguas repúblicas soviéticas enclavadas en el islam cuyos nombres comparten el sufijo «istán». Tan sólo un lugar resuena con fuerza en nuestro cerebro: Samarcanda.

El viaje comienza en una biblioteca, anotó Michel Onfray, y éste empezó con la lectura de ‘El corazón perdido de Asia’, de Colin Thubron, uno de los mayores escritores del género de todos los tiempos. «El nombre de Samarcanda no evoca ninguna ciudad terrestre», había leído en ese libro. «Tiene un sonido que roba el corazón. Otras capitales del mundo islámico [El Cairo, Damasco, Estambul] brillan con una magnificencia accesible, mediterránea. Pero Samarcanda apenas habita en los lindes de la geografía».

Ante el minarete de Kalyán, Bujara.

Teresa Piqueras

Por mediación de un amigo, buen conocedor de Uzbekistán, establecí contacto con un tal Karim y acordamos que nos llevaría en coche por el país a cambio de cien dólares diarios, combustible incluido. Cierta mañana de agosto nos recogió con su Chevrolet negro de cristales tintados en el aeropuerto de la capital, Taskent. Tendría unos cincuenta años, fisonomía tal vez turcomana y ojos levemente rasgados. Hijo de uzbeko y de rusa, no hablaba una palabra de inglés, pero en lo sucesivo pudimos entendernos bien gracias a un traductor digital.

La Ruta de la Seda, que las caravanas tardaban un año en recorrer, había sido durante siglos el único nexo entre China y el Mediterráneo, entre el Lejano Oriente y Occidente. Hoy día, aquel tramo de la ruta se practicaba por una autovía de firme tortuoso flanqueada por infinitas llanuras cultivadas de algodón, maíz y frutales. Hicimos un alto en el camino para almorzar y otro para rellenar el depósito con metano. Cuando llegamos a Samarcanda, las sombras ya empezaban a alargarse. Por la calle correteaban niños con camisetas del Barça que, al saber nuestra nacionalidad, voceaban el nombre del futbolista Lamine Yamal.

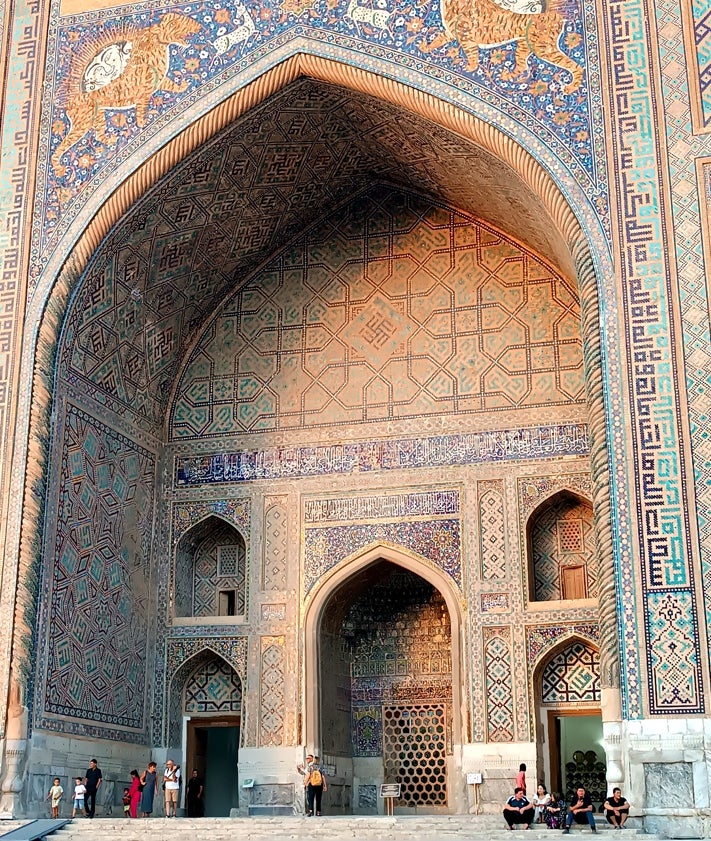

El enclave más célebre de Samarcanda era la plaza del Registán (en persa, «lugar de arena»), donde antaño se concentraban mercaderes de todos los rincones de Asia. De un esplendor aún capaz de sorprendernos en pleno siglo XXI, se hallaba escoltada por tres imponentes madrasas o escuelas coránicas cuyos enormes pórticos abovedados («iwans») parecían construidos para gigantes. Su bella decoración con azulejos de mayólica había dado a Samarcanda el sobrenombre de Ciudad Azul.

Madrasa Chor-Minor en Bujara.

T. Piqueras

Habitualmente, esos mosaicos componían diseños geométricos, pero en la madrasa Sher-Dor se veían dibujos de tigres y rostros humanos. No sería ésta la única desviación de la ortodoxia islámica que observaríamos en el país. Los restaurantes servían cerveza, en los supermercados podía adquirirse whisky o vodka y, en cuanto a la relación entre sexos, parecía hallarse más equilibrada (en Jiva, de hecho, veríamos mujeres con uniforme policial).

Samarcanda fue conquistada por Alejandro Magno hacia el 329 a.C. y deglutida por sucesivos imperios antes de ser arrasada por las hordas de Gengis Kan en el 1220 d.C. Su esplendor actual se debía a la dinastía timúrida, cuyo fundador, Tamerlán o Timur, decidió hacerla en 1370 capital de un nuevo imperio que llegaría a abarcar desde Anatolia hasta la India y desde Moscú hasta Irán. Lastrado de cojera, era de origen turcomongol y se proclamaba descendiente de Gengis Kan.

Entrevista con Tamerlán

En 1403, una legación enviada por Enrique III de Castilla se desplazó a Samarcanda para entrevistarse con Tamerlán. Su vago propósito era buscar una alianza contra los otomanos. El viaje quedó recogido en el libro ‘Embajada a Tamorlán’, de Ruy González de Clavijo, donde el ya avejentado emperador es llamado Tamurbeque. Los embajadores lo trataron en persona y fueron atiborrados en interminables banquetes, pero Tamerlán se marchó «sin haber cerrado ningún acuerdo» a la conquista de China, donde feneció. Los castellanos tardarían tres años en completar su periplo.

Tamerlán saqueó y exterminó poblaciones enteras (Thubron habla de «pirámides de calaveras» tras su paso por Bagdad), y se dice que mandó ejecutar a los arquitectos que habían construido la mezquita en honor a la madre de Bibi Khanoum, su esposa, por no alcanzar las dimensiones por él indicadas («no se pagó de la portada, que era baxa, e mandola derrocar», escribió Ruy González). Pero también favoreció las artes y las ciencias y, bajo su dominio, la Ruta de la Seda se hizo más segura. Gigantescas estatuas con su figura sedente o ecuestre se levantaban en las principales ciudades de Uzbekistán.

Estatua de Tamerlán, en Samarcanda.

T. Piqueras

En el mausoleo de Tamerlán, una humilde tumba contenía el polvo del hombre que quiso apoderarse del mundo y fue considerado un demonio entre los europeos. Más allá de estos enclaves monumentales, Samarcanda era una ciudad destartalada de casas bajas y calles irregulares, con piso de tierra, por las que uno podía caminar incluso de noche con absoluta sensación de seguridad. En uno de sus restaurantes degustamos los principales platos nacionales, el «laghman» y, en particular, el «plov», un arroz con carne, verdura y especias que se cocinaba en enormes ollas de barro llamadas «kazan».

Contempla la luna

Bujara, también situada en la Ruta de la Seda, nos pareció una ciudad más limpia y ordenada, pero no menos esplendorosa. Hacia 1068, cuando pertenecía al sultanato selyúcida, un joven Omar Jayyam frecuentó la biblioteca de la llamada Fortaleza del Arco, cuyos muros abombados aún seguían en pie. Importante matemático y astrónomo, en Occidente se le conocía sobre todo como poeta gracias a la traducción que de sus ‘Rubayyat’ (o cuartetas) llevó a cabo Edward FitzGerald en 1859.

Conquistado por los zares a finales del siglo XIX, Uzbekistán no se independizó de la URSS hasta 1991. Un siglo en la órbita de Moscú había dejado profundas huellas en el país

Llegué a las Rubayyat a través de Cioran, y me sorprendió que un hombre del siglo XI, cuya vida entera se desenvolvió dentro del islam, pudiese haber escrito versos de un nihilismo desenfrenado en los que se alababa el vino como paliativo contra el sinsentido del universo. Chesterton le reprochó su pesimismo. Una de sus cuartetas reza: «La vida pasa. ¿Qué queda de Bagdad y de Balk? / El menor tropiezo es fatal a la rosa demasiado abierta. / Bebe vino y contempla la luna / evocando las civilizaciones que ella ha visto apagarse.»

En el bazar de Bujara compré algunas chapas de la era soviética y, en el salón de un anciano que nos invitó a visitar su casa, descubrimos un retrato de Stalin. Conquistado por los zares a finales del siglo XIX, Uzbekistán no se independizó de la URSS hasta 1991. Un siglo en la órbita de Moscú había dejado profundas huellas en el país, como el abundante empleo del idioma ruso y ciertos rasgos arquitectónicos. Cuando le pregunté a Karim si preferiría no haber abandonado nunca la URSS, me respondió de forma tácita: «Los rusos son más educados y formales».

Jugando a las cartas en una calle de Bujara | Recuerdos de la URSS | Madrasa en Samarcanda.

Teresa Piqueras

Las cúpulas azul turquesa y los altos minaretes redoblaron su belleza bajo la luz del atardecer mientras nos dirigíamos a Lab-i Hauz, conjunto de edificios alrededor de un estanque en cuyas orillas se derramaban las terrazas de varios restaurantes. Había allí una estatua de Nasreddin, personaje prácticamente desconocido en Occidente cuyas ocurrencias y andanzas se narraban por todo el mundo islámico. Solía ser representado a lomos de un burro. En el bazar di con una edición en español de sus historias, de las que transcribo ésta:

Un vecino encontró a Nasreddin cuando éste estaba buscando algo de rodillas.

-¿Qué andas buscando?

-Mi llave, la he perdido.

Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida.

-¿Dónde la perdiste?

-En casa.

-¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?

-Porque aquí hay más luz.

Para llegar a Jiva desde Bujara había que atravesar el rojizo desierto de Kyzyl Kum y cruzar el ancho río Amu Daria, que nacía en las montañas del Pamir y moría en el mar de Aral. Llamado Oxus por los griegos, el ejército de Alejandro tardó días en salvarlo. Dibujaba una franja fértil de verdor en medio de dos desiertos, pues al este se extendía la inmensa nada de Karakum, ya en Turkmenistán. Nuestro chófer nos dijo que era muy difícil conseguir visado para entrar allí. Más al sur se encontraba el Afganistán de los talibanes. Uzbekistán parecía rodeado por un mar de aislacionismo e intolerancia.

Carpas a la brasa

En el pueblo de Xazorasp, Karim localizó un restaurante en el que criaban carpas del Amu Daria para cocinarlas a la brasa. Aunque exquisitas, era preferible no asomarse al estanque de agua fangosa y negruzca donde se amontonaban. Durante el opíparo almuerzo, Karim nos contó que llevaba cinco años sin tomarse vacaciones. Su hija iba a casarse y su hijo estudiaba en el extranjero. La esposa estaba empleada en un salón de belleza. Cuando no tenía viajeros que transportar, se dedicaba a «las cosas en las que trabaja un hombre»: albañilería y demás oficios manuales.

Jiva poseía una hermosa medina con madrasas, mezquitas y su famoso minarete truncado, pero «demasiado limpia, ordenada y restaurada» me pareció una especie de parque temático. En vano busqué la estatua de Al Juarismi, matemático del siglo IX, natural de Jiva, que promovió la introducción de la numeración india (incluido el cero) y desarrolló la famosa fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado que todos hemos estudiado en el colegio. De su nombre derivaba la palabra algoritmo.

Noche en el Registán.

Teresa Piqueras

Nos apartamos de la Ruta de la Seda para internarnos en Karakalpakstán, república autónoma en tiempos de la URSS cuyos amagos de independizarse del actual Uzbekistán habían sido severamente reprimidos. La huella mongol era visible en los rostros achinados, la ropa tradicional y el uso de yurtas (relegadas ya a atracción turística). Uno de sus emblemas era Chilpiq Qala, torre de adobe levantada en el siglo I a.C. por acólitos de Zoroastro. El zoroastrismo transmitió a las religiones semíticas conceptos como el monoteísmo o la lucha entre el bien y el mal. Chilpiq Qala era una «torre del silencio» en cuya cima se depositaban los muertos para que las aves carroñeras los despojaran de la impureza de la carne antes de ser enterrados.

Pocos europeos llegaban Karakalpakstán; mientras recorríamos su multitudinario bazar, fuimos descaradamente observados por los nativos, que cuchicheaban a nuestro paso y nos saludaban a veces con un «hellow»

Había imaginado la capital de Karakalpakstán, Nukus, como un poblado de yurtas en medio del desierto. Nada más lejos de la realidad. Las guías turísticas recomendaban visitar el Museo Savitski, pero no avisaban de lo que más nos sorprendió de Nukus: la expectación que despertábamos entre sus habitantes. Pocos europeos llegaban allí, y, mientras recorríamos su multitudinario bazar, fuimos descaradamente observados por los nativos, que cuchicheaban a nuestro paso y nos saludaban a veces con un «hellow». Una chica más osada que el resto se hizo un selfie con nosotros.

Comitiva presidencial

No tuvimos tiempo para visitar el agonizante mar de Aral, y aún emplearíamos dos días en regresar a Taskent, donde nos despedimos calurosamente del amigo Karim. La capital, con sus tres millones de habitantes, sus rascacielos, sus amplias avenidas y sus grandes parques, parecía una mezcla de Madrid y Bangkok. La herencia rusa era bien patente. Tras visitar el bazar Chorsu, recalamos en un restaurante para comer «plov». Un uzbeko que hablaba español (había vivido dos años en Barcelona) entabló conversación con nosotros y pronto empezó a despotricar contra el presidente Mirziyoyev, consciente de que los demás comensales no podían entenderle.

Según nuestro espontáneo confidente, Mirziyoyev ocupaba el cargo de forma vitalicia y pretendía legárselo a uno de sus hijos. ¿Nos habíamos fijado en la cantidad de Chevrolets que circulaban por el país? Se debía a que su yerno era dueño de una fábrica de esa marca y, para favorecerlo, los coches de importación estaban gravados con impuestos altísimos. Dos veces al día se cortaba el tráfico en la avenida Afrosiyob ko’chasi para que pasara la comitiva del presidente, cuyo despacho se encontraba en una torre iluminada llamada Piramit. Visible desde el restaurante, me pareció el cuartel general de algún supervillano de cómic que quisiera dominar toda la ciudad. El espíritu de Tamerlán, pensé, no se había extinguido del todo.

Límite de sesiones alcanzadas

El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.

Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Sesión cerrada

Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.

Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Soy William Abrego, me uní como ejecutivo de SEO y me abrí camino hasta el puesto de Gerente Asociado de Marketing Digital en 5 años en Prudour Pvt. Ltd. Tengo un conocimiento profundo de SEO en la página y fuera de la página, así como herramientas de marketing de contenido y diferentes estrategias de SEO para promover informes de investigación de mercado y monitorear el tráfico del sitio web, los resultados de búsqueda y el desarrollo de estrategias. Creo que soy el candidato adecuado para este perfil ya que tengo las habilidades y experiencia requeridas.

Enlace de origen : Samarcanda, un sonido que roba el corazón